診療・各部門

スタッフ体制

統括診療部長 野口 地塩(のぐち ちしお) 消化器内科部長(兼任)

日本内科学会内科専門医

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

日本肝臓学会肝臓専門医

日本胆道学会指導医

日本ヘリコバクター学会認定医

日本プライマリ・ケア連合学会認定医

大分大学医学部臨床教授

医員 山中 昂紀(やまなか こうき)

日本内科学会内科専門医

日本消化器病学会消化器専門医

日本消化器内視鏡学会学会員

日本肝臓学会学会員

日本ヘリコバクター学会学会員

医員 蓑田 昌和(みのだ まさかず)

日本内科学会内科専門医

日本消化器病学会学会員

日本消化器内視鏡学会学会員

日本栄養治療学会(JSPEN)認定医

特色

多種多様な消化器疾患(主に食道・胃・大腸・肝臓・胆のう・膵臓に関連した病気)に対し3名の常勤医師で診療に当たっています。特に内視鏡による検査・治療は通常の診療時間帯(月~金)のみならず、緊急を要する疾患に対しては24時間体制で対応しています。

各分野の特徴

●消化管(食道・胃・十二指腸~大腸)疾患

消化管の検査は主に内視鏡を使って行います。内視鏡は従来の上部用(胃カメラ)と下部用(大腸カメラ)だけでなく、細経(経鼻)内視鏡や、約80倍の拡大画像が得られる拡大内視鏡による詳細な検査も行っています。

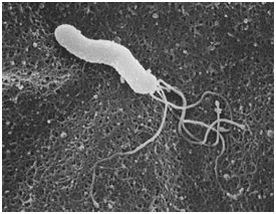

①出血

緊急の吐血・下血に対しては24時間体制で緊急内視鏡検査を行い、止血治療を行っています。出血の主な原因である胃・十二指腸潰瘍の発症にはヘリコバクター・ピロリ菌の感染が関係しているため、内服による除菌治療も行っています。

②早期癌・ポリープ

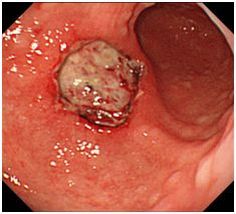

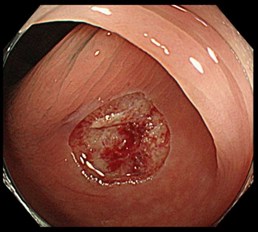

以前は手術でしか治療しえなかった胃癌・大腸癌ですが、近年の内視鏡の技術革新により、早期のものであれば内視鏡による粘膜切除(EMR)や切開剥離(ESD)による治療が可能になっています。小さいものは一泊二日の入院で治療ができ、体への負担も少ないことが最大の利点です。

早期胃癌に対するESD治療。周囲に目印をつけた後、周囲を切開し剥がしていきます。

早期胃癌に対するESD治療。周囲に目印をつけた後、周囲を切開し剥がしていきます。

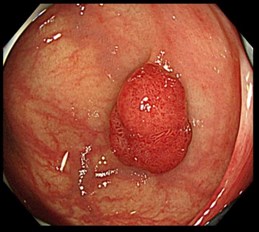

大腸ポリープの切除(高周波電磁を用いたEMR)。一泊の入院で治療できます。

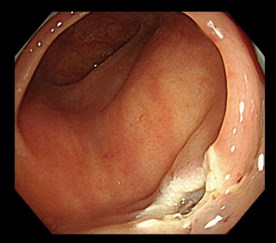

大腸ポリープの切除(コールド・ポリペクトミー)

比較的小さなポリープは出血や穿孔などの合併症が少ないといわれているコールド・ポリペクトミー(高周波電流を用いない方法)を行っています。

③炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

特定疾患である潰瘍性大腸炎・クローン病に対しては内服治療を中心に、白血球除去療法や抗TNF-α療法を積極的に導入し、在宅栄養管理とともに寛解維持に役立てています。

●肝胆膵疾患

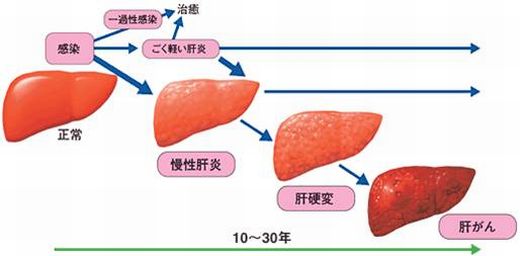

①肝疾患(B型・C型肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝癌など)

慢性肝疾患の代表的なものとしてB型肝炎・C型肝炎が挙げられます。肝炎が疑われる場合はウイルス量・ウイルス型・抗体測定等の各種検査を行い、ウイルス薬治療を行っています。

特にC型肝炎ウイルスは一定期間の内服治療により100%に近いウイルス排除が可能となっています。

※治療は自治体による助成も受けられます。詳しくは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.pref.oita.jp/soshiki/12210/kanentiryo.html

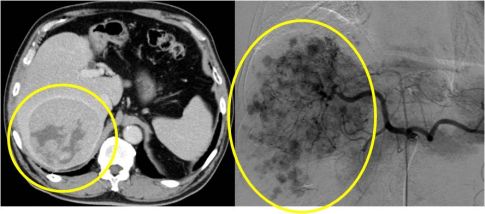

また、肝硬変を含む慢性肝疾患に対しては、定期的な血液検査・超音波・CTによる検査を行い、肝癌の早期発見に努めています。

肝癌が見つかった場合は、外科や放射線科と十分な検討を行い、適切な治療方法を選択しています。

CTで発見された肝癌 肝臓を栄養する血管から抗癌剤を注入(TACE)

CTで発見された肝癌 肝臓を栄養する血管から抗癌剤を注入(TACE)

②膵・胆道疾患(膵炎・胆石症・各種癌)

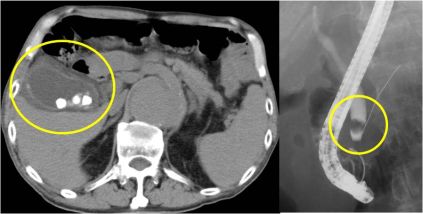

膵・胆道系の炎症は前ぶれなく急に発症し重症化しやすいため、迅速な診断治療が必要です。当院では超音波・CT等の検査を迅速に行い、必要に応じて内視鏡を使った胆管・膵管造影検査(ERCP)を行っています。

胆嚢内にある結石(CT) 総胆管結石(ERCP)

胆嚢内にある結石(CT) 総胆管結石(ERCP)